自然な農法で育てられ

すっきりした旨味のある米。

その滋味深い味わいの米を

最大限に活かし

ツヤツヤに炊き上げる釜。

炊き立ての米を

引き立ててくれる

種類豊富なおともたち。

これだけで

食卓が豊かになります。

私たちが選び抜いた

“とびっきりのおいしさ”

=『素(もと)の味』

あなたも

くらべてみてください。

米

お米の〈素の味〉

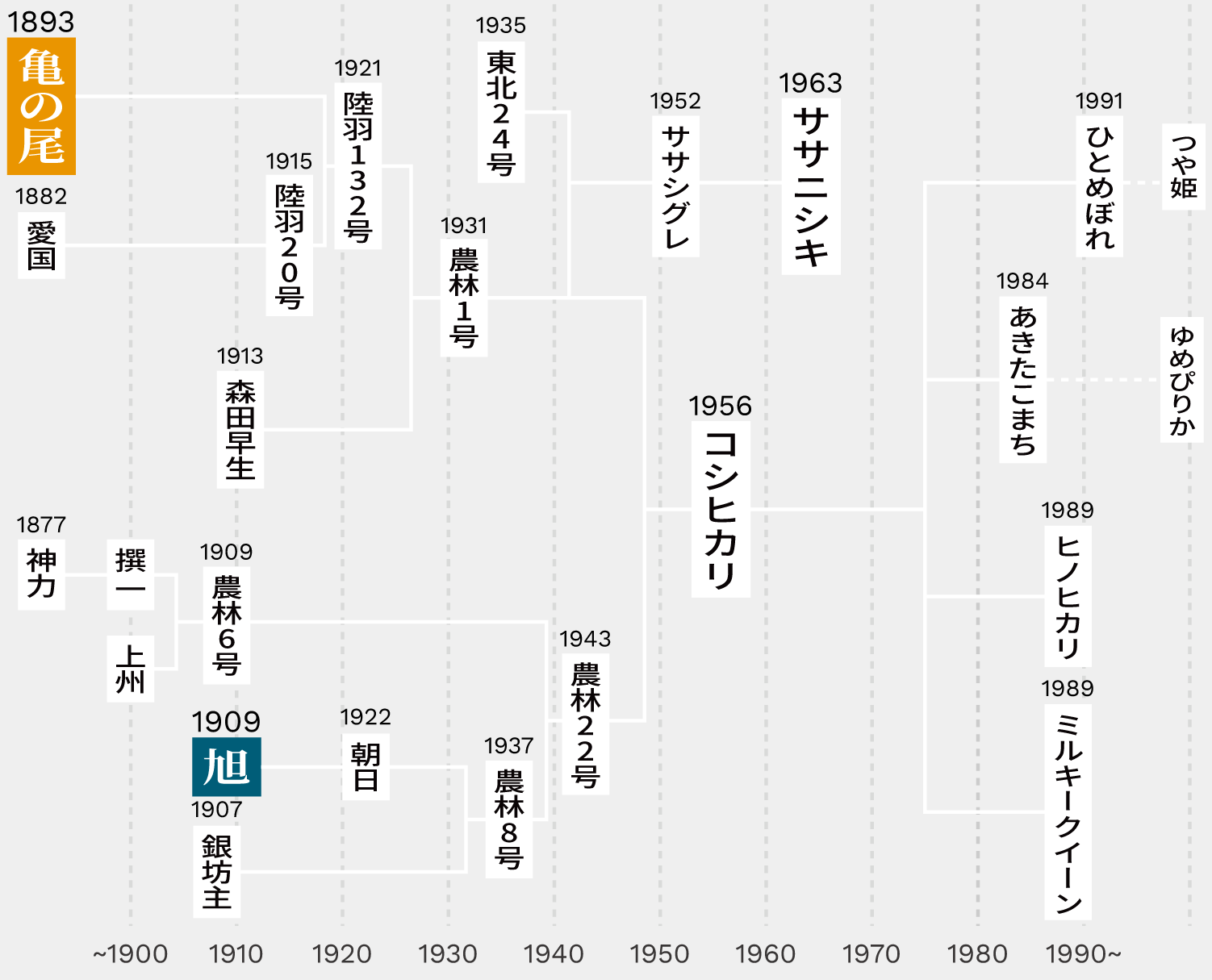

東の「亀の尾」、 西の「旭」。

日本人に愛された米の

「素(もと)の味」。

なぜ食卓から消えた?

コシヒカリとササニシキの元となった品種である「亀の尾」と「旭」。どんな料理とも相性が良い、すっきりとした旨味のある米で、日本人から愛されていました。ですが高度経済成長時代に大量生産、経済合理主義の波に押され、化学肥料との相性が悪かった「亀の尾」と「旭」は、生産する人が減っていきました。

自然栽培に適した

環境にもやさしい米づくり。

化学肥料や農薬との相性が悪かったので姿を消していった品種ですが、逆を言えば自然栽培に適している在来種。だから現在でも自然栽培を実践している農家さんたちが各地で種を継いで、大事に育ててくれています。化学肥料や農薬を使用しないため、土壌汚染がなく、地球に、環境に、そして何より、人の身体にやさしいお米なのです。

アレルギーリスクも軽減

低GIの高アミロース米。

化学肥料や農薬を使用しない自然栽培米の「亀の尾」と「旭」は、食後の血糖値も上がりにくく消化吸収が緩やかな低GIの高アミロース米です。また、品種改良されていない在来種の米だからこそ、アレルギーの原因となるアミロペクチンが少ないため、アレルギーリスクも軽減されます。

全ての生産者に共通する

選定ガイドライン

自然栽培、在来種、自家採種、化学肥料・堆肥/有機肥料・農薬不使用(育苗、栽培全期間中)、NON-GMO

おとも

米にあうおともの〈素の味〉

日本各地から、究極のおとも。

炊き立てのおいしい米に

おともさえあれば…。

ツヤツヤの美味しい米が炊き上がると、おともがほしくなるものです。梅干し、納豆、海苔、卵と、あたりまえすぎるようにおもう食材。一見、質素にみえてしまうかもしれません。でも、シンプルな食材であれば、あるほど、その美味しさの違いがわかります。

一つ一つが究極に美味しい「おとも」であれば、「これさえあれば幸せ」とおもえるほど豊かな食卓になります。この日常の小さな幸せを作る「おとも」。一人一人のお気に入りに出会ってもらえたらとおもいます。

釜

信楽 雲井窯

玄米でも浸水なしで四〇分。

Table to Farm 限定

信楽 雲井窯の鍔付きご飯釜

自然栽培の米もおいしく炊ける

信楽 雲井窯のご飯釜

名だたる料理人や文化人に愛されてきた創業250年の信楽 雲井窯による炊飯用の土鍋。Table to Farm限定販売のこちらは「玄米でも浸水無しで炊ける釜」を目指し、家庭にも土鍋で炊いたご飯のおいしさを届けたい、という九代目中川一辺陶の想いがTable to Farmと重なり、特別に自然栽培米に適したご飯釜を作陶いただきました。職人の熟練技と特製陶土により、どんなお米も浸水不要でふっくらもっちりと炊き上げます。手仕事のため、現在の作陶数は月10個。

-

Product

Product米4点たべくらべセット(2合)

幻の米「亀の尾・旭」を食べ比べて、お気に入りを見つけてください。亀の尾は、荒生勘四郎農場と佐久間権左衛門。旭は、桑の原農園とおがた健康農園。玄米、白米をお選びいただけます。

玄米 / 白米 ¥3,888〜4,320

お米の種類を選ぶ -

Product

Productおとも5点セット

「これさえあれば幸せ」とおもえるほど豊かな食卓へ。Table to Farmがセレクトした毎日の小さな幸せを作る「おとも」たち。あなたのとびっきりを見つけてください。

¥10,573

次回お届けBOXに追加

User Voice

中庭さんご家族

40代自営業夫婦

最小限のおかず、お共で満足感のあるお米の味。お米自体が主役級の存在感なのに、付け合わせやどんなおかずとも相性が良く邪魔をしないので、気がついたらあっという間にペロリと3杯食べてしまう。土鍋はいくつか使用した経験があるけど、他の釜で炊くよりもお米の浸水時間や炊く時間は短く気楽なのが良い。そしてあまり見ない縦長の形状が、幅広の鍋の保管場所に頭を悩ませた経験のある身としてはとても好ましく感じられた。

この御飯釜がある日常は、お米を炊くわくわく感と炊き上がったお米のつやつや感に刺激され、つい食べ過ぎてしまう。家族の健康を思って心を込めて炊いたご飯をたくさん食べてもらえるのは嬉しいけど、食べ過ぎも困るな。。。という、やや悩ましい釜でもあり罪な釜だ。笑 いやいや、御飯釜で炊いたご飯と漬物と味噌汁だけで十分に満足できる食卓になると言う意味では、結果、家族の健康に繋がるのかもしれません。

中原さんご家族

70代と80代の夫婦

これまで食べていた玄米とは違い、口あたりがなめらかで、食感がとても食べやすかった。そして味わいはしっかりとしているのに、何のおかずともあっているので、食べ飽きない美味しさです。何よりも土鍋にお米がこびりつかず、最後までツルんととれるのが感動的でした。炊く時も、玄米を浸水しなくて良い、たったの40分で出来上がるという手軽さも驚きでした。

おともの数々は、どれも美味しくて、美味しいとしか言えないのだけれど。笑 強いて言えば、大きくて、ふっくらとした納豆の美味しかったこと。それに梅干しも塩からすぎず、梅本来の香りがとても高くさっぱりと美味しかったです。これからも食べたいと思います。